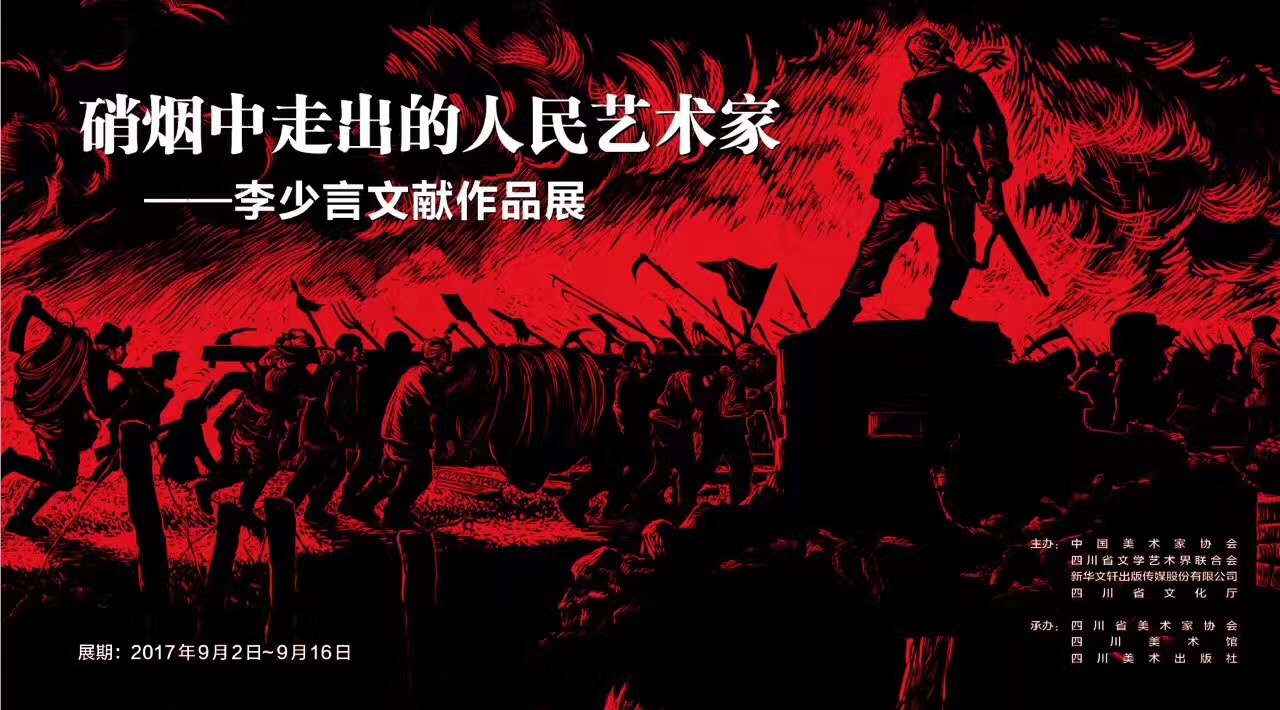

四川美术事业的奠基者——李少言作品文献展

《从硝烟中走出的人民艺术家——李少言作品文献展》于2017年9月2日上午10:30在四川美术馆开幕,首次完整展示四川美术事业的奠基者、中国新兴版画运动先驱——李少言一生的重要作品、手稿、书信、照片等珍贵文献数百件。

展览共分为抗日战争、解放战争、新中国成立后、对四川美术发展的贡献四个部分展开,以全景呈现、历史细节、文献铺陈和视觉传达等多个维度,立体式地展示在党的培养和时代的鞭策下,李少言从一个追求革命的进步青年,逐渐成长为一代美术界领导者的完整过程。

李少言手稿

抗战时期(1937年-1945年)

“我学习木刻的目的,是为了宣传。革命人民需要什么,革命需要什么,我就画什么,刻什么。”李少言与版画结缘起于抗战时期,鲁迅先生倡导的新兴木刻运动所反映的革命内容,深深打动了爱国青年的心,也启发教育了李少言,从而把李少言引向革命。

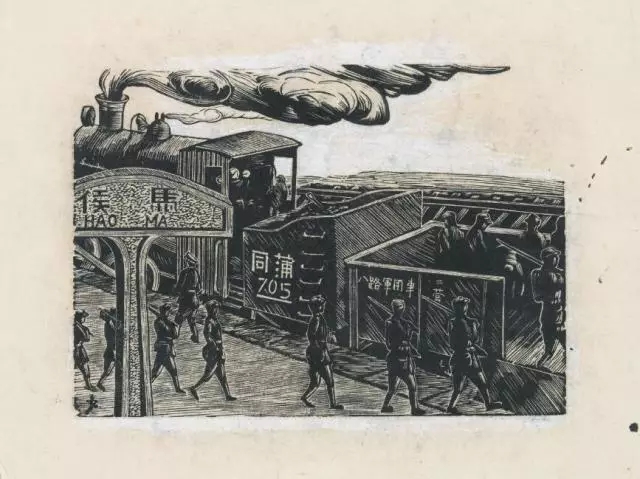

北上抗日 黑白木刻 9.8cm×13.5cm 1940年

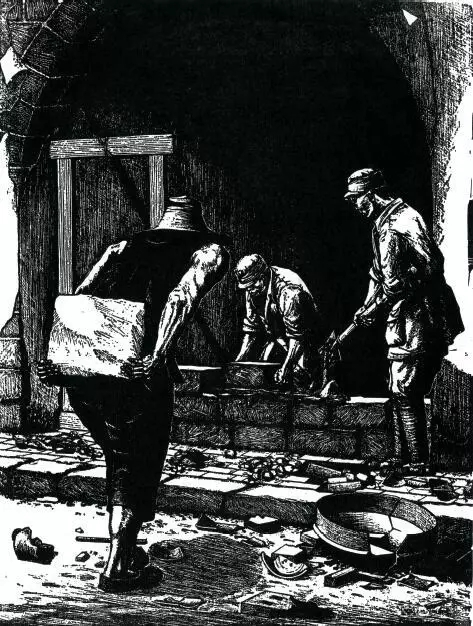

重建 黑白木刻 32cm×24cm 1942年

地雷遍地寸步难行 黑白木刻 16.3cm×28.7cm 1944年

解放战争(1946年-1949年)

解放战争期间,李少言在《晋绥日报》(前身是《抗战日报》)作美术工作。《晋绥日报》当时的工作与生活是十分艰苦的,工作条件差到现在的人们无法想象。但是那时李少言却充满战斗豪情和胜利信心,很少想到有什么不可克服的困难。没有条件,想方设法创造条件。他的心中都只有一个目的——办好党报,使它成为广大战士们和边区群众喜闻乐见的读物,成为宣传、教育人民、打击敌人的有力武器。

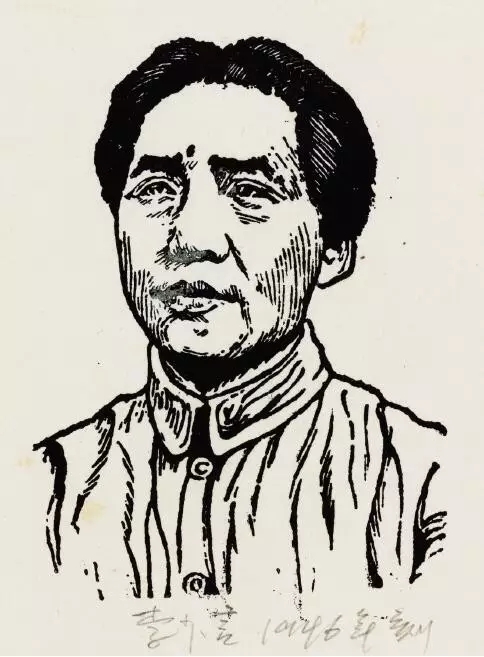

毛泽东主席 黑白木刻 6cm×4.7cm 1946年

元宵佳节 黑白木刻 7.1cm×8.8cm 1946年

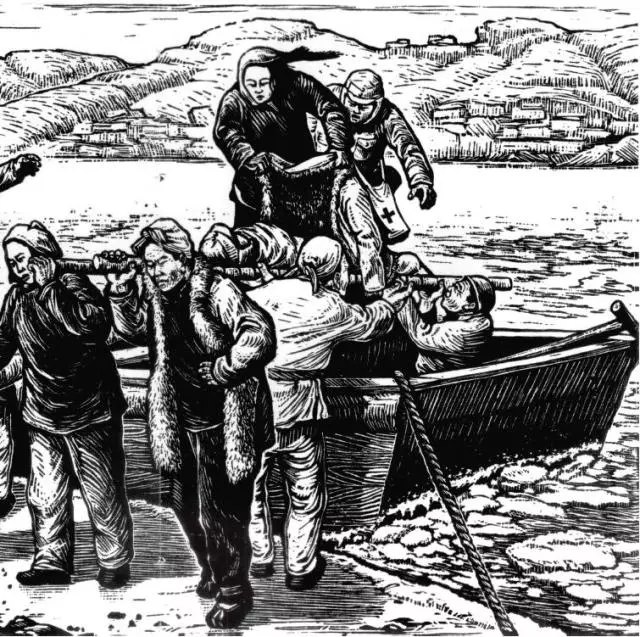

黄河渡伤员 黑白木刻 17.5cm×28cm 1949

新中国成立后(1950年-1966年)

在和平建设时期,李少言除了继续创作一些战斗性强的黑白木刻外,由于时代的变化,人民的需要,作品在题材上多是反映人民的生活,在形式上创作了一些油印套色、水印套色和拓片的版画。在创作独幅版画外,还重视社会需要、密切联系群众的木刻组画、书籍插图、人物头像、火柴盒贴纸、新笺谱等形式的版画,作品以歌颂社会主义建设为主旋律,被称为“革命的抒情诗”。

工地也是学校 油印套色木刻 27.5cm×20.5cm 1955年

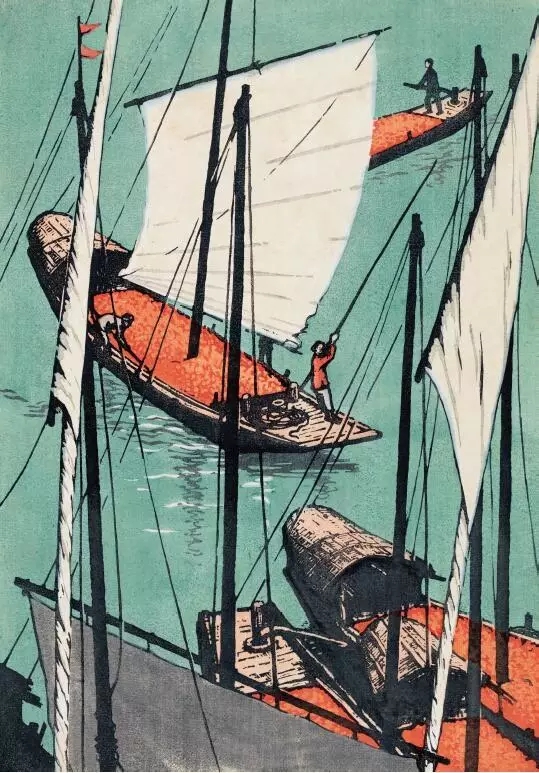

橘染川江 水印套色木刻 47.4cm×33.6cm 1958年

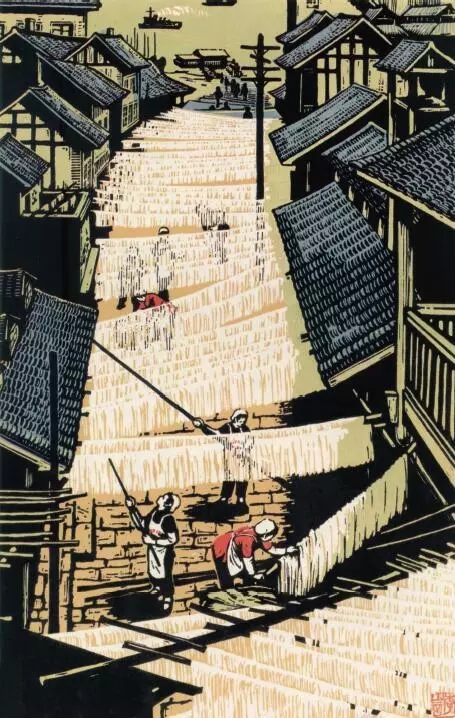

老街新貌 油印套色木刻 38.3cm×24cm 1960年

对四川美术发展的贡献(1973-2002)

李少言同志是一位卓越的美术界领导者和美术活动家,他先后创办过《晋西大众画报》《晋绥人民画报》《新华画报》《大众画报》《重庆画报》和《四川画报》。晚年又主持修建四川美术展览馆,建立神州版画博物馆。他领导四川美协四十多年,把延安精神带到四川,在建设四川社会主义美术队伍、坚持党的文艺方向、倡导现实主义创作道路,按艺术规律领导艺术等方面都做出了突出贡献。

作为向党的“十九大”的特别献礼,本次展览将首次展示1939年李少言在八路军120师司令部时所创作的大型木刻组画《一二〇师在华北》,原作共三十五幅,并首次披露李少言与同为新中国文艺事业奠基人的诸位重要友人的私人通信,本次展览现场所展示的所有实物,都将以李少言为中心,向我们勾勒出中华民族从抗日战争至今锲而不舍、绵延不断的民族革命史,以及一代文化事业奠基人用一生的坚持所书写、创造的新中国文艺发展史。

十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视文艺工作,习近平总书记强调,“只有永远与人民在一起,艺术之树才能常青”。李少言是抗战中成长起来的版画先驱,其一生的文艺实践都源自人民,源自生活。他的一生正是为新中国独立与建设奋斗的一生,其作品更从一个侧面记录了百年民族复兴的历史足迹。通过本次展览,我们希望造就一座时空隧道,回顾历史、立足当下、展望未来,重现李少言一生的成就与精神,追寻革命时代的理想与追求,以及更重要的,叩问历史之于未来的关系与价值,激励我们不忘初心,砥砺前行。

展出期间,四川美术馆将于每周二——周日,每日9:00-21:00持续开放,周一闭馆。

长按二维码或微信搜索:“四川美术网服务号”